一、误区:自杀只是“一时冲动”吗?

许多人认为抑郁症患者自杀是“突然想不开”,甚至将其归因于性格软弱。但世界卫生组织数据显示,全球每年近80万人因自杀死亡,其中超过60%与抑郁症相关。这种认知误区导致大众忽视了一个关键问题——抑郁为什么会自杀?

例如,演员张国荣因抑郁症离世时,媒体曾用“情绪崩溃”他的选择。但根据其家人公开的医疗记录,他长期接受抗抑郁治疗,自杀前已出现严重的躯体化症状(如失眠、食欲丧失)。这说明抑郁症引发的自杀并非单纯情绪波动,而是大脑神经递质失衡、认知功能受损、长期绝望感共同作用的结果。

二、技巧1:识别“无声的求救信号”

抑郁症患者并非“毫无预兆”地选择自杀。研究显示,70%的自杀者在行动前会通过语言或行为释放信号,例如反复说“活着没意义”、突然整理个人物品或放弃治疗。

案例佐证:美国心理学家Shneidman曾分析1000例自杀案例,发现83%的患者在自杀前一个月内出现过“矛盾表达”——既表现出绝望,又隐晦地寻求帮助。例如一位患者在自杀前一天对朋友说:“如果我不在了,你们会轻松些吧?”朋友误以为是玩笑,未能及时干预。

数据支撑:北京心理危机干预中心统计表明,及时识别并回应这类信号,可使自杀风险降低40%。

三、技巧2:打破“药物依赖”的认知偏差

公众常误以为“吃抗抑郁药会让人更想自杀”,导致患者抗拒治疗。实际上,抑郁为什么会自杀的根源之一是未经治疗的大脑功能异常。

科学依据:

典型案例:作家安德鲁·所罗门在《走出抑郁》中回忆,服药初期情绪波动加剧,曾想放弃治疗。但在医生调整剂量后,他逐渐恢复理性决策能力,坦言“药物给了我与疾病谈判的”。

四、技巧3:建立“社会支持缓冲带”

孤独感是抑郁症患者自杀的核心诱因。《英国医学杂志》研究表明,拥有至少3个可信赖社会关系的患者,自杀可能性减少65%。

有效方法:

1. 非评判性倾听:不说“振作点”,改为“你最近一定很辛苦”

2. 定期陪伴机制:每周固定时间聚餐或散步,避免患者陷入孤立

3. 资源链接:协助预约医生或加入互助小组

数据案例:日本自杀率在2003年达到峰值后,通过推广社区“关怀访问员”制度,10年内自杀率下降28%。一名曾自杀未遂的受访者表示:“当志愿者每天敲门问候时,我觉得有人需要我活下去。”

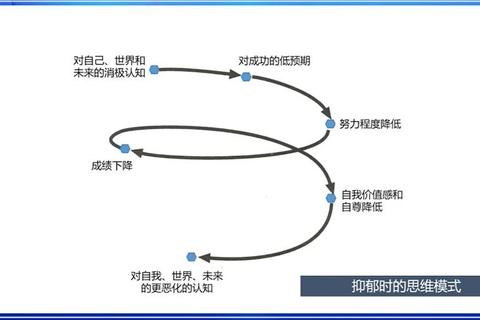

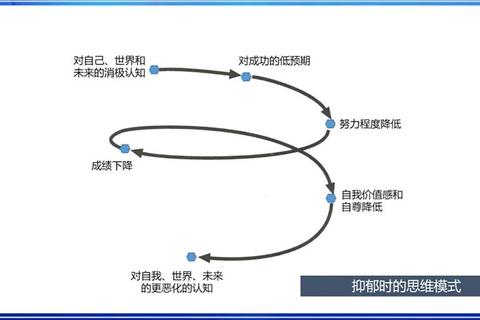

五、理解“抑郁为什么会自杀”的真相

抑郁为什么会自杀?核心在于疾病扭曲了患者的认知系统,使其无法客观评估自身价值和未来可能性。通过破除误区、掌握科学干预技巧,我们可以构筑三层防护网:

1. 生理层:通过药物和物理治疗修复脑功能

2. 心理层:用认知行为疗法纠正负面思维模式

3. 社会层:用持续关怀重建生存意义感

世界卫生组织强调,抑郁症导致的自杀是可预防的公共卫生事件。当患者说出“不想活”时,真正的潜台词是“我不知道该如何活下去”。给予专业支持而非道德批判,才是阻止悲剧的关键。